美国波士顿大学朱丽叶·弗洛依德教授谈“维特根斯坦、图灵和可检测性”线上讲座成功举办

点击次数: 更新时间:2023-09-10

本网讯(通讯员李懿迪)9月6日晚,应金沙集团1862cc成色陈波教授邀请,美国波士顿大学哲学系讲座教授、波士顿大学人文中心主任、国际科学哲学院(AIPS)通讯院士朱丽叶·弗洛依德(Juliet Floyd)做了题为“维特根斯坦、图灵和可检测性(Wittgenstein, Turing, and Surveyability)的线上讲座,它属于新设立的“武汉大学科学技术哲学论坛”第一讲。讲座由陈波主持,北京大学哲学系助理教授王小塞(Sebastian Sunday Greve)评议。来自国内外的400余名听众参与本次线上讲座。

弗洛依德在讲座中通过重新审视图灵(Alan Turing)对形式逻辑系统的分析,将以希尔伯特(David Hilbert)、图灵和维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)三人为代表的不同学术谱系用哲学的方式进行串联,进而说明“逻辑和数学基础不受制于心理学理论,可检测性作为证明的核心规范,探索了日常的逻辑主义意义之所在,对‘基础’这一概念进行务实的探究”这一观点,并基于上述观点,对可计算性、通用机和图灵测试等影响深远的思想进行新的诠释。

弗洛依德首先澄清了可检测性的英语翻译和术语内涵发展。她指出,相比于安斯康姆(Elizabeth Anscombe)提出的“可检查性(inspectablity)”的翻译方案,译为“可检测性(surveyability)”更为贴切。因为可检测性不仅包含某种视觉结构,更进一步包含人的任意操作行为,特别是对“一步接一步”的程序性要求。尽管从希尔伯特开始,可检测性的视觉隐喻就备受重视,但弗洛依德仍然认为人如何去做也是重要的,我们能够在图灵和晚期维特根斯坦的著作中找到足够多的间接暗示或直接证据证实这一观点。

弗洛依德进一步指出,可检测性并不是证明的必要条件,计算机证明或模型对可检测性的影响也要视证明情况而定,许多证明和语句难以“一目了然”,因此我们不能用视觉或纯粹的心理学标准来衡量证明。尽管希尔伯特的反心理主义传统认为我们作为对象的数字必须是完全可检测的(completely surveyable),但实际上我们的“数感”或认数能力会很快消失于繁琐的笔画符号中。因此,希尔伯特、维特根斯坦和图灵都承认,在数字记法中最先引入整数作为争辩终止者(buckstopper)是重要的,它的存在使得数学确定性得到保障。阻止争辩的性质(buck-stopping property)不仅是人类思维或某些特定符号的特征,更是逻辑和数学的表征必然性的体现。

弗洛依德对图灵的重新审视聚焦于希尔伯特的判定问题。具体而言,判定问题可以被表述为:证明对于任意一阶逻辑表达式而言,都存在一个确定的方法使得该表达式可以在有限的步骤内被判定有效。她指出,丘奇(Church)和图灵对判定问题的解决方案都显示,判定问题无法仅仅在形式系统内部解决,他们的方案在某种意义上都是逻辑无关(logic-free)的。在重新审视图灵的过程中,弗洛依德指出,尽管可以承认图灵是人工智能之父,但她坚持否认图灵预见了科技奇点的看法。她认为,近代心灵哲学研究扭曲了图灵的哲学态度,逻辑和数学基础才是图灵研究的核心。主体间的交流问题根植于图灵的数学哲学观点,并在其中扮演重要角色。图灵在解决判定问题时并没有将目光局限于元数学领域,而是将目光转向了数学家的实际行动。他为该问题的解决提供的这种富有人类学意味的哲学式分析,与可检测性的内涵如出一辙。

接着,弗洛依德借用米尔霍尔泽(Mühlhölzer)的数篇论文指出,尽管维特根斯坦对希尔伯特的元数学理论进行了严厉批评,但他的观点也深受希尔伯特影响。对维特根斯坦而言,证明需要借助不同的数学技术进行检测;可交流性是证明的核心规范,可检测性则进一步推进了这一观点。证明的可检测性体现在它可以被轻而易举地进行精确复制,并且必须能够确认复制是否产生了相同的证明。维特根斯坦认为,证明的复制就像对图片的复制,可检测并不意味着数学理解,它既不是一种证实主义要求,也不是对所有证明都必须具有形式证明的反驳,更不是对逻辑主义的反驳,相反,可检测性将数学家的工作放在首要位置,涉及可交流性和争论的终止。

在简要介绍维特根斯坦与希尔伯特和图灵之间的思想关联之后,弗洛依德指出,这种以“可检测性”为线索的思想谱系可以为诠释可计算性、通用机和图灵测试提供新的视角。她认为,尽管图灵证明可计算性概念和![]() -可定义性等价,但他关于可计算性的工作实质上是一种哲学思考,他提供的是一种“语言游戏”(Language-Game),而非关于可计算性的数学讨论。但也正是图灵的分析说服了哥德尔,“通过图灵对可计算性的分析,我们首次成功给出了一个不依赖所选择的形式主义的认识论定义”。弗洛依德继而提出,不仅图灵和希尔伯特的思想影响了晚期维特根斯坦哲学的发展,事实上,图灵本人关于类型的一些工作也受到维特根斯坦思想的启发。图灵曾在讨论数学符号改革的文章中直接提到他的思想来源于维特根斯坦。图灵指出,符号逻辑可以帮助数学家改进他们的符号和用语,我们应当研究常用符号的真正含义并为其制定最温和的标准。

-可定义性等价,但他关于可计算性的工作实质上是一种哲学思考,他提供的是一种“语言游戏”(Language-Game),而非关于可计算性的数学讨论。但也正是图灵的分析说服了哥德尔,“通过图灵对可计算性的分析,我们首次成功给出了一个不依赖所选择的形式主义的认识论定义”。弗洛依德继而提出,不仅图灵和希尔伯特的思想影响了晚期维特根斯坦哲学的发展,事实上,图灵本人关于类型的一些工作也受到维特根斯坦思想的启发。图灵曾在讨论数学符号改革的文章中直接提到他的思想来源于维特根斯坦。图灵指出,符号逻辑可以帮助数学家改进他们的符号和用语,我们应当研究常用符号的真正含义并为其制定最温和的标准。

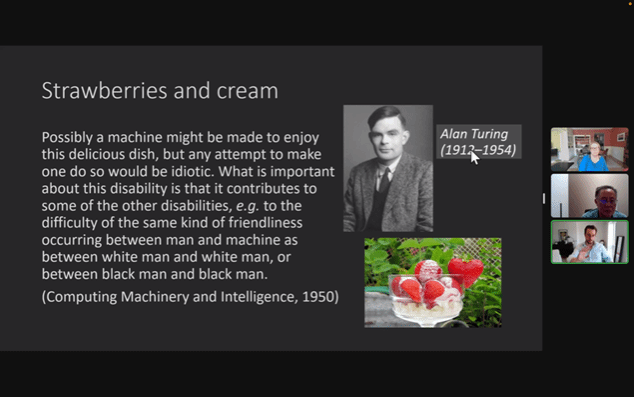

在讲座最后,弗洛依德澄清了图灵对人工智能的看法,并指出当下研究对图灵测试存在误解。她认为,图灵关于智能搜索(intellectual search)、遗传或进化搜索(genetical or evolutionary search)和文化搜索(cultural search)的观点十分具有前瞻性,人类的创造性对图灵而言十分重要。图灵在关于图灵测试的讨论中并没有试图证明机器可以思考,没有假定行为主义是正确的,也没有试图证明机器有意识有情感,更没有试图证明人类与机器无异。他所做的只是通过展示我们无法证明类似机器不会思考这样的负面结论这一事件,构建一种可重复的、社会性的、有哲学和心灵双重意味的、人与人之间的生活语言或日常语言实验,进而促使我们检测我们关于思考的概念。

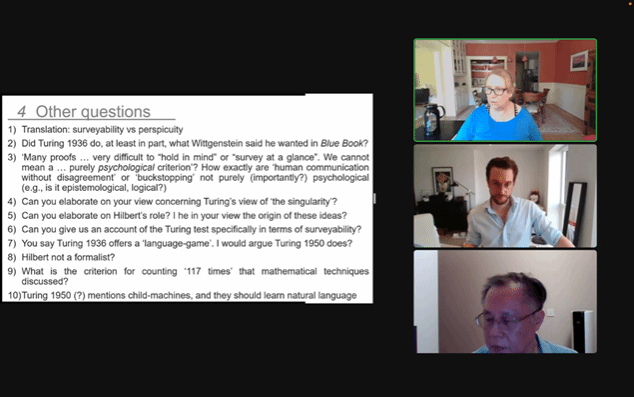

在评议环节,王小塞首先总结了讲座内容,并对弗洛依德关于图灵和“奇点”的看法提出质疑,他认为图灵确实在研究中预见了某些东西,这种预见中的想法和提及的风险不能被全盘否定。其次,王小塞为本次讲座提供了更多的历史背景,他指出,图灵具有广博的知识,因而其思想影响了包括逻辑学、计算机、心灵哲学等多门学科。此外,关于图灵测试的多种讨论也表明,图灵的思想遥遥领先于同时代其他人。王小塞进而围绕讲座内容,提出了与之相关的十个问题:“可检测性的术语翻译”、“图灵思想与维特根斯坦在《蓝皮书》中提出的哲学思想之间的关联”、“与‘一目了然’、‘争辩终止者’相关的概念到底是认识论意义的概念还是逻辑意义的概念”、“图灵关于‘奇点’的看法”、“希尔伯特对图灵和维特根斯坦思想的具体影响”、“如何从可检测性出发看待图灵测试”、“图灵1950年的工作与其1936年提出的语言游戏之间的区别”、“希尔伯特是否是形式主义者”、“图灵与维特根斯坦在1939年讲座中提及数学技术共计117次的计数标准是什么”以及“图灵是否在1950年提到了儿童机器(child-machine)并要求其学习自然语言”。

弗洛依德在对王小塞十个问题的回应中指出,可检测性容许进行局部检测,而清晰性则意味着全面检查。图灵的研究至少有一部分同《蓝皮书》有紧密关联,她认为图灵应该阅读过《蓝皮书》。关于“争辩终止者”的研究可能既是认知心理学的,也是逻辑和认识论的,认识论和逻辑意义上的以人为中心的能力并不与任何认知科学相冲突。希尔伯特因其对视觉和直觉的关注,而不应该被称为一个形式主义者。至于机器人与人工智能,弗洛依德提到,人工智能的发展不仅涉及很多伦理问题,也要求我们反思为什么追求与人无异的机器人,现在的人工智能也许是一种新的生命形式。她在回应中提到,图灵怀疑完全自动化智能机器的幻想,他不认为研究一个与人类无异的机器人是明智之举。对人工智能的反对意味着人工智能的发展过程中其实暗含了各种风险。但她完全同意王小塞的观点,认为图灵测试十分重要,尤其是在ChatGPT高速发展的今天。

(编辑:邓莉萍 审稿:严璨)